In un’epoca come la nostra, quasi ogni grande dibattito finisce per tradursi in una polarizzazione.

Un più (+) ed un meno (-) che anziché attrarsi, come Madre Natura vorrebbe, si scagliano l’uno contro l’altro – in un dialogo tra sordi dove solo il mutismo può risolvere la contesa.

In un’epoca come la nostra, o sei un amante del tiki-taka o sei un amante del cholismo.

Tertium non datur.

Il fascino del Tiki Taka

Eppure, nell’analizzare il confronto (più ideologico che calcistico in senso stretto) tra questi due straordinari modi di intendere il football – pardon, futbol – è bene sgomberare il campo da facili equivoci: c’è stato forse un tempo nel quale il tiki-taka, padrone incontrastato della scena calcistica mondiale (nelle vesti del Barcelona di Pep Guardiola e in quelle della Spagna di Vicente del Bosque), riusciva ad unire così intimamente kalos (bello) e agathos (buono) da risultare l’unica vera opzione tattica in grado di rendere il calcio uno sport ideale.

In questa fase della storia del calcio (2008-2011) il tiki-taka non ha semplicemente dimostrato che l’utilitarismo positivista potesse sposarsi con l’estetica kierkegaardiana del bello con il buono (nulla aesthetica sine ethica), ma ha come tracciato una via, ha preparato il sentiero per chi – con le risorse a propria disposizione – avrebbe eventualmente continuato l’opera dei padri.

A nostro avviso, però, è difficile – se non inesatto – chiamare “tiki-taka” l’ultimo grande Barcelona plasmato dalle sapienti mani di Luis Enrique.

Quel Barcelona che, così per dire, poteva schierare in attacco Neymar e Messi sulle due fasce – non quelli opachi dell’attuale PSG – e Luis Suarez – non quello in tono minore dell’Atletico Madrid – come unica punta.

L’inizio vero e proprio del fenomeno del tiki-taka si ha con l’intuizione di Guardiola al Barcelona di arretrare Lionel Messi di qualche metro, facendolo giocare come “falso nueve” al servizio dei compagni – i quali a loro volta, nei nomi di Xavi, Sergio Busquets e Iniesta, si sarebbero messi al Suo servizio fornendogli una quantità di palloni d’oro (felicissimo detto) da trasformare in gol, punti, trionfi.

Quest’ultimo dettaglio non deve sfuggire: quel tiki-taka non ha niente di dogmatico, ed è anzi profondamente finalizzato al risultato finale.

Quel tiki-taka non ha niente da spartire con il calcio di un Bielsa, di un De Zerbi, di un Ten Hag. Non è nevrosi del possesso palla, non è dominio sterile. È innanzitutto verticalità.

Ed è proprio il motivo per cui a Monaco, quando tutti si aspettavano un Bayern in salsa catalana, Herr Pep ha mutato profondamente i propri principi di gioco esposti ed espressi a Barcellona.

Il fraseggio stretto, i famosi “triangoli” in mezzo al campo, il dialogo costante tra la punta e la squadra, la creazione dello spazio dove lo spazio non c’era; sono tutte cose che Guardiola ha certamente mantenuto nei suoi principi di gioco dopo l’esperienza al Barcelona.

Ma quello che si è visto al Bayern Monaco prima e al Manchester City poi è sensibilmente diverso. Probabilmente, quel tiki-taka non c’è più. Ma il fatto che in Guardiola (il suo ultimo Profeta) si sia evoluto e che in altri discepoli (l’ortodossia rappresentata dai De Zerbi, per l’appunto) sia rimasto tale e quale la dice lunga sui gradini (o gradoni) che separano i profeti dagli interpreti.

Lo stesso Arteta, uno dei più stretti collaboratori di Guardiola al City, assomiglia ad Herr Pep più sotto il profilo dello studio metodico e maniacale che non sotto quello della proposta del gioco – l’Arsenal del basco è un concentrato purissimo di solidità difensiva ed efficacia offensiva.

Quella luce che il tiki-taka – fenomeno culturale perché fenomeno calcistico – ha lasciato dopo di sé assomiglia terribilmente alla scia lasciata da una cometa nella notte di San Lorenzo: perché mentre noi la vediamo morire in cielo, quella in realtà è già caduta da secoli.

Permetteteci quindi di dire che siamo rimasti sorpresi dal Tweet birichino di Gerard Piqué, uno degli ultimi reduci di quel Barcelona, che dopo la vittoria (certo importantissima e di grande impatto mediatico) contro il Real Madrid al Bernabeu ha scritto «WE ARE BACK», siamo tornati.

Davvero questo Barcelona, allenato da uno dei più importanti teologi del credo tiki-taka come Xavi, può riportare indietro nel tempo la lancetta a quando Messi e compagni deliziavano il Clasico con una manita irripetibile?

Difficile dirlo, ma a pochi chilometri di distanza c’era chi, nel frattempo, assediato da stampa, giornali (locali ed esteri) e persino ex-leggende del club, rispondeva colpo su colpo rimanendo in piedi come un leone ferito ma pronto all’ultima grande battaglia: el Cholo Simeone.

La solida bellezza del Cholismo

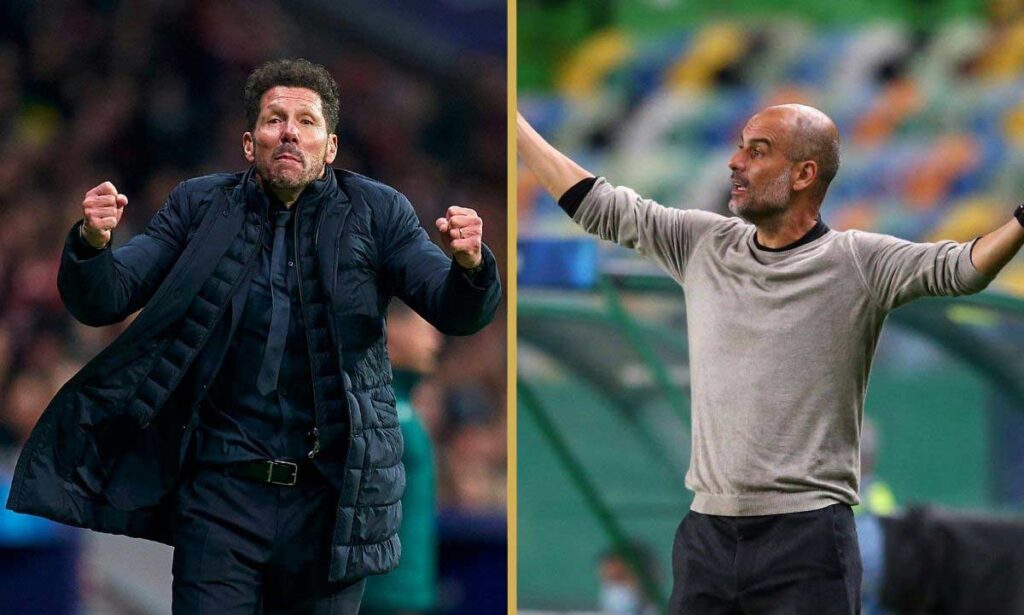

Eccola, la teogonia dei giorni nostri, la grande polarizzazione del futbol del XXI secolo.

Tiki-taka da una parte, cholismo dall’altra.

Spensieratezza, fraseggio rimbambente, ipnosi collettiva, dominio del gioco e del possesso palla contro determinazione, organizzazione difensiva, tempio dorico (il tiki-taka è un corinzio), concentrazione maniacale, risultatismo.

Al contrario del tiki-taka, che è un fenomeno più fluido e quindi meno circoscrivibile, conosciamo anche la data nirvanica del Cholismo: è il 17 maggio del 2014, quando al Nou Camp, 300 (tifosi) + 11 (12 con Simeone) colchoneros riescono nell’impresa stratosferica di pareggiare 1-1 (gol di Sanchez e Godin, l’eroe cholista per antonomasia) e così garantirsi un posto nella storia – la decima Liga, a 18 anni dall’ultima volta.

Quella vittoria, che è una sorta di Manifesto del Cholismo, arriva al termine di una partita drammatica – nel senso del dramma greco. Al 14’ e al 22’ infatti, nel giorno della sfida più importante della sua vita, Simeone si vede costretto a cambiare prima Diego Costa poi Arda Turan entrambi per infortunio. Come se non bastasse Sanchez la sblocca. La Rivoluzione sembra arrestarsi ad un passo dalla sua attuazione.

Ma Godin, el hombre del pueblo, la riprende con un colpo di testa leggendario. Con una dinamica molto simile a quella che condannerà l’Atletico Madrid al 93’ in finale di Champions League contro il Real Madrid appena 7 giorni dopo. Ma la testa sarà quella di Sergio Ramos.

“La rivoluzione non è un pranzo di gala; non è un’opera letteraria, un disegno, un ricamo; non la si può fare con altrettanta eleganza, tranquillità e delicatezza, o con altrettanta dolcezza, gentilezza, cortesia, riguardo e magnanimità. La rivoluzione è un’insurrezione, un atto con il quale una classe ne rovescia un’altra”. (Mao Zedong)

D’altronde per Simeone questo è il Cholismo. Questo e nient’altro. È la trasposizione sul rettangolo verde di un’idea folle, insurrezionale, persino ingenua. Come tutte le grandi rivoluzioni, d’altra parte, la componente infantile – è dei bimbi il Regno di Dio – gioca un ruolo determinante.

E come potrebbe essere altrimenti? Come potrebbero sacrificarsi giocatori del calibro di Koke, Saul, Griezmann – fuoriclasse dal tocco sopraffino – se non fossero guidati da un’idea più grande di loro? Come potrebbe Le Petite Diable rincorrere il pallone e toglierlo a Bruno Fernandes (16 marzo 2022) con un tackle pulito se un’idea – anzi, un uomo in carne ed ossa – non glielo ordinasse?

Ma l’ordine, badate bene, non è caotico. Non è un grido disperato nel deserto, non è un salto nel vuoto. Il Cholismo vive di malintesi (all’esterno), ed è per questo che potenzialmente non morirà mai. Perché nel tempo è cambiato tanto, tantissimo. Ha mutato i suoi schemi, si è evoluto, ma senza tradire i principi di gioco che lo hanno portato a rivoluzionare il calcio.

E l’impresa, se ci pensate, è tanto più incredibile quanto era esteso il Verbo del tiki-taka negli anni nei quali Simeone iniziava a inanellare vittorie su vittorie col suo Atletico. Simeone arriva a Madrid nel dicembre del 2011. Al termine di quella stagione vincerà l’Europa League battendo in finale l’Athletic Bilbao di Bielsa con un secco e inequivocabile 3-0 – attenzione, l’avversario non è casuale, al contrario è denso di significati.

«Siamo la squadra del popolo», dice Simeone. E ci crede davvero. E noi ci crediamo davvero. Perché Simeone, come è giustamente stato scritto, non recita una parte. Non è un comunicatore come Mourinho, è un padre di famiglia. Non protegge davanti alla stampa i suoi per bastonarli nel segreto dello spogliatoio. Li protegge anche qui, come un pastore protegge il suo gregge. Ma poi Simeone, che in fase di non possesso chiede un’attenzione quasi disumana, non lega i suoi ragazzi ad un ruolo prestabilito e duro come la pietra.

Anzi, nel momento in cui il pallone viene recuperato, l’Atletico è sorprendentemente abile nel ribaltare il fronte con pochi semplici passaggi – vedasi il gol ad Old Trafford di Renan Lodi.

L’Atletico Madrid non ha una difesa passiva, bassa. Uno dei due centrali rompe spesso la linea difensiva per andare ad aggredire il portare di palla avversario, mentre già uno dei centrocampisti va a tallonarlo insieme a lui. Se il movimento difensivo dell’Atletico Madrid fosse un animale, non sarebbe un serpente ma una medusa – in costante ricerca dell’accerchiamento dell’avversario, con un inimitabile movimento di gruppo (tutto, dagli attaccanti al portiere, detto tra parentesi uno dei più forti al mondo da un decennio).

È vero che il tiki-taka lo ha “reinventato” Josep Guardiola. È vero che lo ha applicato al Barcelona, in un determinato contesto storico e culturale. Ma è altrettanto vero che quel movimento, e questo contesto, non erano – né sono – di Pep Guardiola, e i recenti risultati di Xavi lo dimostrano.

Come fosse un’unica corrente letteraria tradita dal tempo, dagli ungheresi a Michels, da Cruyff a Guardiola e poi a Xavi, è la catalogna la terra guida del popolo calcistico eternamente eletto. E votato al tiki-taka. Al dominio del gioco che è insieme estasi ed estesi (cioè estatico/estetico/etico).

Come si potrebbe mai, al contrario, separare il cholismo dal Cholo Simeone? L’errore, che prima di tutto sarebbe linguistico, scivolerebbe poi sul piano concettuale.

«Non vincono sempre i buoni, vince chi sa lottare», si legge dal verbo cholista. Eppure negli ultimi mesi c’era chi lo aveva messo in dubbio, Simeone. Prendete Gonzalo Calderon, nipote dello storico patron madrileno Vicente, che aveva dichiarato a Radio Marca: «Simeone è il primo responsabile di questa situazione dell’Atletico, e qualsiasi altro allenatore sarebbe già stato esonerato o avrebbe ricevuto un ultimatum».

Qualsiasi altro, appunto. Non uno che in più di un decennio ha vinto 2 Liga, 2 Europa League, 2 Supercoppe europee, 1 Coppa del Re e 1 Supercoppa di Spagna, sfiorando per ben due volte il massimo trionfo europeo – e riuscendo miracolosamente a risorgere dalla bruciatura senza eguali di averle perse entrambe, le finali di Champions, contro i rivali di sempre del Real Madrid.

Se c’è una cosa che Simeone ha dimostrato negli anni è di saper rinvigorire la propria creatura proprio quando tutti gli altri la davano per morta.

Oggi l’Atletico, dopo aver eliminato lo United ad Old Trafford in Champions League, è pronto ad un’altra battaglia, forse la più difficile degli ultimi 10 anni per Simeone, contro la miglior versione di sempre del credo di Pep Guardiola: quel Manchester City che è come l’ultima evoluzione del tiki-taka dei tempi del Barcellona.

È una sfida unica, sarà una partita irripetibile. La teomachia continua, la storia deve ancora finire.