Quando li vediamo lanciarsi da quel trampolino ed eseguire le loro evoluzioni non possiamo fare a meno di pensare che sembra tutto dannatamente facile. Riusciamo persino a lamentarci se qualcuno solleva qualche spruzzo in più o se non riesce a compiere perfettamente quella capriola.

Eppure basta cimentarsi un tuffo a bomba da un qualsiasi punto appena sopra il livello del mare per accorgersi di quanto sia complicato eseguire anche il più semplice dei movimenti. Questo perchè le variabili e le dinamiche fisiche in gioco durante questi gesti sono molteplici e tutte da tenere in considerazione. Primo tra tutti, manco a dirlo, la velocità.

La velocità di caduta

Lasciamo da parte per un attimo tutte le dinamiche del tuffo e pensiamo soltanto alla caduta. Dal momento in cui ci lanciamo a quello dell’arrivo in acqua, il nostro corpo subirà una particolare accelerazione dovuta a due fattori: la forza di attrazione verso il basso (l’accelerazione di gravità che sappiamo misurare esattamente 9,81 m/s2) e la durata della nostra caduta.

In teoria ci sarebbe anche la resistenza dell’aria in gioco, ma gli effetti da queste altezze sono per trascurabili per i nostri calcoli.

Volendo parlare tramite formule possiamo quindi dire che:

v = g * t

Ma forse ci è più comodo ragionare per i dati che abbiamo più spesso a disposizione, come l’accelerazione di gravità e l’altezza da cui ci stiamo buttando. In questo modo possiamo trovare facilmente la durata del nostro tuffo:

t = radice quadrata 2s/g (dove “s” è l’altezza)

Per farla breve possiamo dire che da un altezza di 5 metri, impiegheremo circa 1 secondo per arrivare in acqua. Con la formula per calcolare la velocità (g * t) vediamo con in questo caso raggiungeremo circa i 35 Km/h. Nella tabella vi semplifichiamo le cose con i dati rispetto alle varie altezze del lancio.

| ALTEZZA | TEMPO | VELOCITA’ |

|---|---|---|

| 1 | 0,3 | 13,5 |

| 3 | 0,7 | 27 |

| 5 | 1 | 35,5 |

| 10 | 1,5 | 50,5 |

| 15 | 1,7 | 62 |

| 20 | 2 | 72 |

| 25 | 2,2 | 80 |

| 50 | 3,2 | 113 |

Nella tabella non abbiamo inserito invece un’altra variabile, quella della massa o del peso del tuffatore. Questo perchè parlando di un tuffo non prendiamo in considerazione la resistenza dell’aria, che è invece il motivo per cui due oggetti dal peso diverso cadono con tempi e velocità diverse. Una piuma e una palla da bowling infatti, cadrebbero esattamente allo stesso modo se non ci fosse aria (qualcuno forse lo avrà visto anche in un esperimento proprio di questo tipo).

Il problema dell’atterraggio

Fin qui tutto bene, si ripeteva a ogni piano quello che stava cadendo dal grattacielo. Perchè in effetti se ci limitiamo alla semplice dinamica della caduta, il prendere velocità non è ci impieghi particolare fatica, anzi. Il problema semmai è nell’atterraggio o, in questo caso, nell’entrata in acqua.

Già da 10 metri infatti, l’ingresso in acqua a una velocità di circa cinquanta chilometri potrebbe essere far pensare a qualcosa di molto pericoloso. Pensiamo per esempio a una vettura che a quella velocità arriva contro un muro, i relativi danni che si possono originare.

Anche in questo caso la fisica per fortuna ci viene in aiuto, mitigando un po’ quelle che sono le dinamiche dell’impatto in acqua.

Da tenere in considerazione c’è la forza di impatto, che agisce in diversi modi al momento dell’entrata in acqua. Intanto c’è il tempo di decelerazione, ovvero il tempo che il nostro corpo impiega per passare la sua quantità di moto all’oggetto che incontriamo, in questo caso (per fortuna) l’acqua. Se incontrassimo un muro, il tempo di decelerazione sarebbe di pochi decimi di secondo (con drammatiche conseguenze), mentre nel caso dell’acqua abbiamo un lasso di tempo più alto (un atterraggio in qualche modo più “morbido”).

Di più. La quantità di moto che il nostro corpo in caduta trasmetterà all’acqua, può venire concentrata in un punto determinato (nel nostro caso i piedi, come avviene per i tuffi da grandi altezze), consentendo di applicare la forza su una superficie molto piccola che man mano poi la passerà al resto del corpo, alleggerendo la forza di impatto anche con l’aiuto di tutti gli altri muscoli.

Oltre al fatto che la pianta del piede è un punto certamente più resistente rispetto al busto per esempio (come sa bene chiunque abbia dato almeno una “spanciata” durante un tuffo anche da basse altezze).

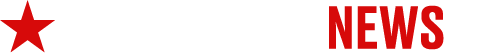

L’entrata in acqua

Ci siamo buttati, siamo caduti, abbiamo toccato l’acqua. Tutto finito? No, macchè. Anzi, possibilmente inizia forse il momento più complicato, almeno dal punto di vista fisico.

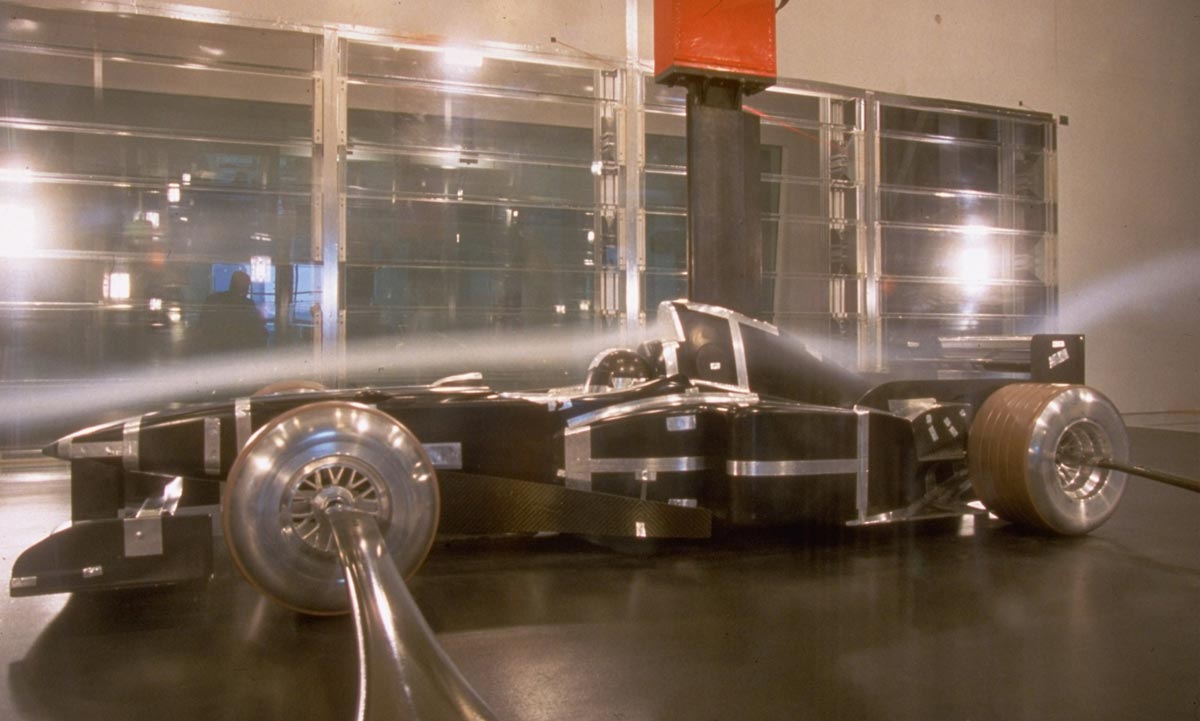

Se infatti in “volo” non abbiamo tenuto conto dell’attrito dell’aria, dobbiamo invece ora tenere conto eccome della resistenza dell’acqua al nostro ingresso.

Anche in questo caso le forze in gioco sono diverse, ma per quanto ci riguarda e senza entrare in calcoli complessi, quello che dobbiamo sapere è che la resistenza dell’acqua (ma vale per qualsiasi fluido, ognuno con un preciso coefficiente) aumenta all’aumentare della velocità con cui lo attraversiamo. Quindi più arriveremo veloci all’impatto, più troveremo resistenza. Non solo, dipende anche dalla quantità di superficie con cui è a contatto, in altre parole, maggiore è la superficie più alta sarà la resistenza.

Ecco come detto, perchè da grandi altezze tutti arrivano a contatto con i piedi uniti e il corpo ben teso: avranno una minima superficie di impatto e al contempo possono spalmare la forza di impatto su tutto il corpo e con più tempo a disposizione.

Per tutti questi motivi, generalmente non serve mai più di un quinto di profondità dell’acqua rispetto all’altezza di lancio. Persino nei lanci off limits oltre i 25 metri, la resistenza dell’acqua permette di tuffarsi in sicurezza anche solo con 5 metri di profondità.

Quando entrano in gioco le evoluzioni in aria

Fin qua abbiamo parlato solo di un tuffo semplice, senza considerare alcun movimento da parte del soggetto in aria. E già le cose sono decisamente complicate. Pensate quando entrano in gioco anche tutte quelle dinamiche di evoluzioni in volo.

Ogni figura (dalla capriola al carpiato, dal teso al raggruppato) segue specifici principi fisici che il tuffatore conosce molto bene e padroneggia anche in situazioni difficili come quelle in caduta libera.

Di fatto riguardano la forza di rotazione che si imprime al momento dello stacco del trampolino e che riescono a variare utilizzando il principio di conservazione del moto angolare. In sintesi, muovendo il corpo verso il centro dell’asse di rotazione (rannicchiandosi o distendendosi) riescono a variare la velocità di rotazione scegliendo così il momento e la posizione perfetta per entrare in acqua con la posizione del corpo desiderata.

Certo è molto più complesso di così, ma come detto, la padronanza estrema di questi principi va sembrare tutto quasi semplice. Al vedersi. Basta che poi non ci azzardiamo a provarlo anche noi, se non da pochi metri. Il rischio almeno, sarà al limite una pancia arrossata dall’impatto.